A pochi giorni dalla fine del 2014 è tempo di fare un breve bilancio sull’annata cinematografica appena passata, cercando di capire se è stata complessivamente interessante e quali sono state le tendenze più rilevanti e significative.

Anche se si può realizzare ciò raccogliendo i film per tematiche o linguaggi, per maggiore chiarezza e minore arbitrarietà si è preferito raggruppare le opere per cinematografie (americana, italiana, d’autore in generale) e solo in seconda istanza per estetiche e problematiche.

È intanto doveroso riscontrare che il 2014 è stato un anno molto buono, in quanto ricco di titoli interessanti, discussi e che probabilmente si ricorderanno in futuro.

Come spesso accade, i primi tre mesi dell’anno sono stati dominati dai titoli statunitensi che si contendono gli Oscar: American Hustle – L’apparenza inganna di David O. Russell, The Wolf of Wall Street di Martin Scorsese, Nebraska di Alexander Payne, Lei di Spike Jonze, 12 anni schiavo di Steve McQueen e Dallas Buyers Club di Jean-Marc Vallée.

I primi due titoli possono essere legati e relazionati non tanto per le problematiche affrontate (l’(auto)inganno e l’apparenza nell’opera di Russell, gli eccessi e i crimini della finanza in quella di Scorsese), quanto per il modello di cinema che rappresentano: un modello energico e vitale che abbina lo spettacolo a una certa profondità tematica; un cinema in cui anche le imperfezioni vengono superate dai guizzi della regia, dalle buone interpretazioni, dai montaggi adrenalinici e dalla colonna sonora coinvolgente.

Anche Nebraska e Lei possono essere accomunati, soprattutto perché sono due film che affrontano, se pur in maniera diversa, il tema della solitudine. Il lavoro di Payne è un road movie “classico” in bianco e nero che riesce a tratteggiare bene il rapporto padre/figlio, ma soprattutto a ritrarre la desolazione della provincia americana, osservata dall’autore con la “giusta distanza” in un mix di realismo, ironia e affetto che esclude sia la piena empatia sia il più spietato cinismo.

E se Nebraska vede al centro un’America vecchia ma ancora attuale, Lei è ambientato in futuro prossimo di cui si possono vedere le tracce anche nel nostro presente, soprattutto nelle sempre più difficili relazioni umane e nel rapporto sempre più stretto ed empatico tra l’uomo e la tecnologia, su cui il cineasta riflette tramite la storia d’amore tra uno “scrittore” e un programma di un computer. E come Payne, Jonze descrive senza giudicare, firmando l’opera che quest’anno ha forse rappresentato meglio la contemporaneità e i cambiamenti in atto.

12 anni schiavo e Dallas Buyers Club vedono invece al centro il corpo: quello torturato degli schiavi nell’opera di McQueen, quello magro, malato e quasi annullato del protagonista affetto da AIDS nel film di Vallée. Nel primo titolo, il corpo è la tematica centrale e prosegue il discorso che l’ex video-artista inglese aveva cominciato con i più “sperimentali” Hunger e Shame, ma questa volta con una narrazione più classica e lineare; nel secondo, il lavoro sul corpo è l’elemento caratterizzante della performance di Matthew McConaughey, che qui si è rivelato definitivamente come uno dei migliori attori contemporanei.

Probabilmente è proprio lui l’uomo dell’anno cinematografico, in quanto è passato da sex symbol poco considerato ad attore profondo e richiesto dai più importanti autori d’oggi.

McConaughey è anche il protagonista del film statunitense che ha segnato maggiormente la seconda parte della stagione: Interstellar, l’ambizioso e discusso lavoro fantascientifico di Christopher Nolan, un’opera che si muove tra teorie fisiche-filosofiche e forti sentimenti, ambizioni spaziali e attaccamenti umani, in un risultato a metà strada tra la grande profondità e la grande banalità, come accade in molti lavori del regista londinese.

Un altro film statunitense dalle grandi ambizioni risulta indubbiamente Boyhood di Richard Linklater. Qui l’autore segue dodici anni della vita di un ragazzino, dalle elementari fino all’inizio del college, il tutto con gli stessi attori, che vediamo crescere e invecchiare realmente durante l’arco del film. L’opera resta sicuramente uno dei punti fondamentali dell’annata, in quanto coglie i principali eventi del decennio senza forzare la narrazione della quotidianità dei personaggi, riuscendo in modo naturale e lineare a descrivere sia le fasi della crescita individuale sia il contesto storico che le accompagna.

Il cinema di genere, e nello specifico il thriller e il noir, è invece rappresentato da L’amore bugiardo – Gone Girl e Lo sciacallo – The Nightcrawler. Il primo è un thriller con cui David Fincher affronta in maniera satirica i mass media e il loro rapporto con la realtà, il secondo è un piccolo noir che parte dalla critica alla stampa per approdare a riflessioni sull’attuale sistema economico e sulla messa in scena spettacolare, risultando la vera sorpresa di quest’anno.

Non si possono inoltre non citare i nuovi lavori dei fratelli Coen, Jim Jarmush e Wes Anderson: A proposito di Davis, Solo gli amanti sopravvivono e Grand Budapest Hotel. Tutte opere forse “minori”, ma comunque interessanti che confermano le caratteristiche formali/narrative e la grande vitalità artistica dei loro autori.

Dunque, un’ottima annata per il cinema statunitense, ricca di conferme, ma anche di piccole perle e sorprese, come il già citato Lo sciacallo.

Il cinema italiano è stato indubbiamente segnato a livello mediatico dalla vittoria (immeritata) de La grande bellezza agli Oscar nella categoria “miglior film straniero” e dal sorprendente successo di pubblico del buon film di Mario Martone su Giacomo Leopardi Il giovane favoloso. Per quanto riguarda la qualità estetica dei singoli prodotti è da riscontrare che i titoli più interessanti arrivano, come succede da circa cinque anni, dal cinema indipendente di matrice realista-documentarista, con opere come Anime nere di Francesco Munzi e Le meraviglie di Alice Rohrwacher.

Il primo film tratta in modo particolare dell’‘ndrangheta calabrese, analizzando e descrivendo i suoi riti più arcaici, il suo ampliamento nazionale e internazionale e il suo fascino potenziale sui giovani. Quella di Munzi è un’opera lucida e schietta, che parte un po’ in sordina, ma che nella seconda parte guadagna d’intensità.

Con Le meraviglie Alice Rohrwacher ribadisce la sua idea di cinema e le sue doti di autrice: da un lato vi è una grande attenzione alla realtà circostante che non esclude però la creazione di un’atmosfera quasi magica, mentre dall’altro vi è la capacità di ritrarre benissimo la pubertà, descritta nei suoi dubbi, nei suoi turbamenti e nel suo immaginario, soprattutto dal punto di vista femminile.

Da segnalare inoltre Il capitale umano di Paolo Virzì e la sorpresa italiana del 2014 Smetto quando voglio di Sydney Sibilla. L’autore livornese abbandona (quasi) completamente la comicità per un racconto amaro sul capitalismo italiano strutturato come un thriller narrato da tre punti di vista diversi. Quella di Sibilla è invece una commedia sulla precarietà lavorativa ed economica attuale, ed è un film quasi sorprendente per l’assenza di buonismo, per l’ottimo ritmo narrativo e per le numerose trovate comiche.

In tal senso, l’opera dimostra che la presunta contrapposizione tra cinema d’autore e commedia non sussiste: il problema del cinema italiano non è che si producano troppe commedie, ma che spesso si realizzano male e grossolanamente, mentre ci sarebbe ancora spazio per un cinema popolare che riesce a raccontare in modo caustico e ironico la realtà contemporanea. Smetto quando voglio ne è una dimostrazione.

Si può così affermare che la via del cinema italiano per tornare in auge può forse consistere nella convivenza dei seguenti stili e modelli: il cinema d’autore “mainstream” (Sorrentino, Garrone e Martone), cinema autorale di tendenza realista-documentaristica (per esempio Munzi e Rohrwacher) e commedie popolari ma non banali sull’Italia d’oggi (Sibilla e Virzì). Le opere, i premi e i successi di pubblico di quest’anno ne sono una conferma.

Il 2014 è stato però anche l’anno del ritorno di alcuni importanti autori internazionali: i Dardenne hanno analizzato il potere ricattatorio del mercato del lavoro in Due giorni, una notte; Cronenberg con Maps to the Star ha firmato un’opera graffiante e sarcastica su Hollywood e il divismo, von Trier con Nymphomaniac (I & II) ha portato sullo schermo il suo “porno intellettuale” tra buone idee, compiacimenti e autocitazioni; Assayas con Sils Maria ha firmato un film teatrale sui rapporti umani, i mass media e l’invecchiamento; Cantet ha ritratto la Cuba contemporanea e passata con Ritorno a L’Avana.

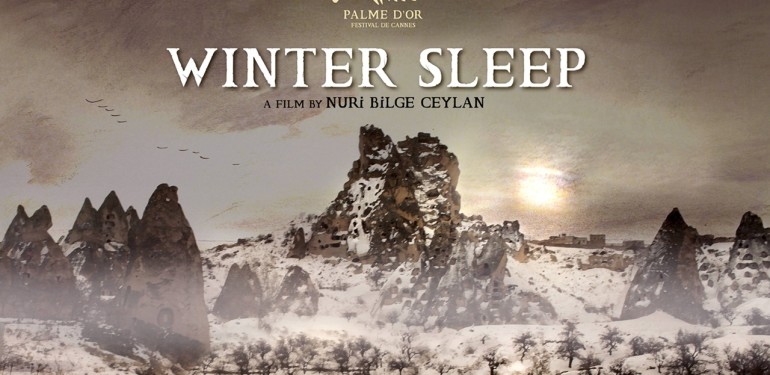

Tra i vari titoli, quello che il sottoscritto ha apprezzato maggiormente è però Il regno d’inverno – Winter Sleep del regista turco Nuri Bilge Ceylan, che dopo C’era una volta in Anatolia torna al cinema con un film formalmente impeccabile. Qui ci troviamo di fronte a un’opera molto dialogata e teatrale, ma che va vista assolutamente al cinema per la grande cura che il cineasta ha nel fotografare sia gli interni sia i paesaggi maestosi dell’Anatolia. Non è, infatti, un caso che tanto il sistema sociale quasi feudale quanto le relazioni tra i personaggi e le loro singole psicologie non si evincono soltanto dai momenti parlati, ma anche dal posizionamento delle figure nello spazio e dalle luci che le avvolgono.

Ma vanno citati anche The Look of Silence di Joshua Oppenheimer e Mommy di Xavier Dolan. Dopo The Act of Killing, Oppenheimer torna ad affrontare il genocidio indonesiano del 1965 in maniera al tempo stesso semplice e dolente, lineare e complessa, sobria e intensa, incentrando la propria attenzione non più sui carnefici, ma sulle vittime. Con Mommy, il venticinquenne regista canadese Dolan firma il film-manifesto del proprio cinema eccessivo ed esplosivo e fonda le basi per il rinnovamento di un genere attualmente poco frequentato come il melodramma.

Trovare una linea comune in un anno così ricco e diversificato è quasi impossibile. Si può però forse ipotizzare che la problematica più affrontata è quella della messa in scena, dell’(auto)rappresentazione e del suo rapporto problematico con la realtà. Gli inganni di American Hustle, le narrazioni incrociate di Anderson, la manipolazione mediatica di Fincher, le notizie create dal protagonista de Lo sciacallo, il racconto autobiografico dalla protagonista di Nymphomaniac e il rapporto attrice-personaggio di Sils Maria ne sono gli esempi più lampanti e diretti, ma sicuramente non gli unici.

Anche Boyhood riflette su tutto ciò, ma lo fa per negazione: se nei film citati prevalgono almeno in parte rappresentazioni fittizie e realtà manipolate, qui la messa in scena, a cominciare dal metodo di lavorazione di Linklater, è ridotta ai minimi termini per un racconto che cerca di avvicinarsi il più possibile alla verità dei piccoli e grandi gesti quotidiani.

Nota dolente invece per la distribuzione italiana, che – forse non sempre per colpa sua – risulta spesso tardiva e poco coraggiosa, basti pensare agli anni di ritardo con i quali sono usciti due bei film come Mud e Class Enemy, ma anche al fatto che Si alza il vento di Miyazaki sia stato distribuito per meno di sette giorni e che il bellissimo Leone d’Oro di quest’anno A Pigeon Sat on a Branch Reflecting on Existence di Roy Andersson debba ancora approdare sui nostri schermi.

Ma il caso più raggelante di quest’anno rimane la mancata uscita nelle sale di Black Coal Thin Ice, il noir cinese vincitore dell’Orso d’Oro a Berlino. Mancanza inspiegabile, ma che non può stupire eccessivamente, in quanto molti altri registi affermati e riconosciuti – come per esempio Sono e Tarr – non sono mai stati distribuiti regolarmente nelle nostre sale.

La soluzione è difficile da trovare, dal momento che i cinema chiudono e il numero degli spettatori è in calo. Forse il problema sta all’origine: la proiezione in sala sembra vissuta sempre di più come un evento (si pensi alle code nei festival e alla programmazione di un giorno di opere liriche, concerti, ecc.) e sempre meno come un elemento quotidiano, tutto a vantaggio della fruizione domestica, vista come più comoda, veloce ed economica. Ed è anche per questo che la distribuzione avrebbe bisogno di più grinta, velocità e coraggio.

Sosteneteci. Come? Cliccate qui!