“Giovani fate la gavetta! Da cameriera a imprenditrice milionaria“, “Perché la gavetta è importante e dovrebbero farla tutti” o ancora “I giovani facciano la gavetta!“.

Sono solo alcuni dei titoli degli articoli che le principali testate giornalistiche italiane hanno adottato negli ultimi anni per promuovere una narrazione incentrata sul mito della produttività delle giovani generazioni. Riportando le testimonianze e le storie di giovani che, sottoposti a ritmi di lavoro frenetici, sono riusciti a perseguire traguardi al di fuori della norma, questa narrazione sta ponendo dei criteri di valutazione. Sta, cioè, stabilendo dei parametri sulla base dei quali giudicare le vite e le prestazioni degli individui, stabilendo così un modello al quale ispirarsi. Basti pensare che nell’ultimo anno La Repubblica ha condiviso sui propri canali social per ben sei volte lo stesso articolo: la storia di Vittoria.

Andando oltre il romanticismo insito in ognuna di queste storie, la retorica del merito e della gavetta non è da considerarsi come una forma espressiva innocua.

L’intensificarsi della narrazione incentrata sulla valorizzazione dei traguardi genera un meccanismo di malessere per il quale, in assenza del raggiungimento di posizioni e obiettivi considerati accettabili dalla cultura dominante, potranno emergere, da parte dell’individuo che non riesce ad adempiere a tali parametri, sentimenti di rassegnazione, risentimento, sensi di colpa.

A sostegno di tale tesi interviene poi, puntuale, la meritocrazia.

Il principio, semplice e propagandato a reti unificate, è il solito: “sei considerato meritevole solo se ti impegni, fai sacrifici e sei disposto a scendere a compromessi”.

Il mito della gavetta, però, ai fini del suo consolidamento e dispiegamento nell’opinione pubblica, non si avvale solo di storie e vicende personali. Quante volte ci è capitato di leggere sui principali giornali storie in cui imprenditori di vario genere sono costretti a chiudere la propria attività poiché non riescono a trovare dipendenti? In generale il principio del “Chiudiamo perché non troviamo personale” non si limita alla semplice descrizione dei fatti e si spinge oltre: si cerca di individuare la causa. E, spesso, la fonte di tale fenomeno è la solita:“i giovani preferiscono i sussidi”.

Ed è in tale divario che la gavetta diviene lo strumento utile per dissimulare le disuguaglianze sociali ed economiche. Il mezzo, cioè, tramite il quale le disparità presenti nella nostra società acquisiscono un velo di legittimità. La loro stessa esistenza da problema che necessita di essere contrastato viene convertita in inevitabile conseguenza cui si va incontro se il singolo individuo non conferisce abbastanza importanza alla gavetta. Se non è disposto a lavorare sodo, se non intende sottostare ad una serie di condizioni che, per quanto dure, fanno parte del gioco.

Il percorso che si dispiega lungo la gavetta, presentata ormai come un inevitabile processo di formazione e crescita personale a cui ogni persona deve far fronte, appare disseminato delle più svariate forme di precarizzazione del lavoro. Tra queste rientrano stage non retribuiti, contratti a chiamata, co.co.pro., lavoro nero.

Questa retorica non agisce in un contesto sociale omogeneo e privo di distinzioni al suo interno. Anzi, data la natura diseguale che caratterizza la nostra società, è utile comprende come il mito della gavetta si relazioni con la stratificazione sociale nella quale interviene.

Si inserisce, a questo punto, la tendenza a costruire una doppia polarizzazione. Si tratta di due distinzioni che risultano centrali per comprendere i meccanismi che governano questa narrazione.

Una di esse è interna alla classe lavoratrice: da un lato, i giovani nullafacenti che, al netto della loro assenza di competenze, titoli di studio e voglia di mettersi in gioco, si trovano in una condizione di svantaggio che legittima la loro demonizzazione mediatica. Agli estremi di tale dicotomia ci sono invece i giovani meritevoli, disposti cioè ad accettare le condizioni imposte dalla gavetta e dipinti come modello cui tutti gli altri dovrebbero fare riferimento in termini di emulazione.

Una seconda distinzione verte sul rapporto tra manodopera e aziende. Tale distinzione non viene però narrata in un’ottica di conflitto di classe o di opposizione tra le parti. Al contrario, il rapporto tra di esse viene presentato come meramente unidirezionale. Dove cioè l’azienda, il datore di lavoro, conferisce l’opportunità di acquisire competenze e skills al lavoratore. L’azienda, concepita come erogatrice di conoscenze e opportunità, si fa quindi carico del peso di lavoratori privi di esperienza.

La narrazione che sostiene e promuove l’esistenza della gavetta mira quindi a dipingere il lavoro come una concessione benevola che viene conferita al lavoratore. Un’opportunità salvifica che consente di apprendere un mestiere e accrescere le proprie competenze.

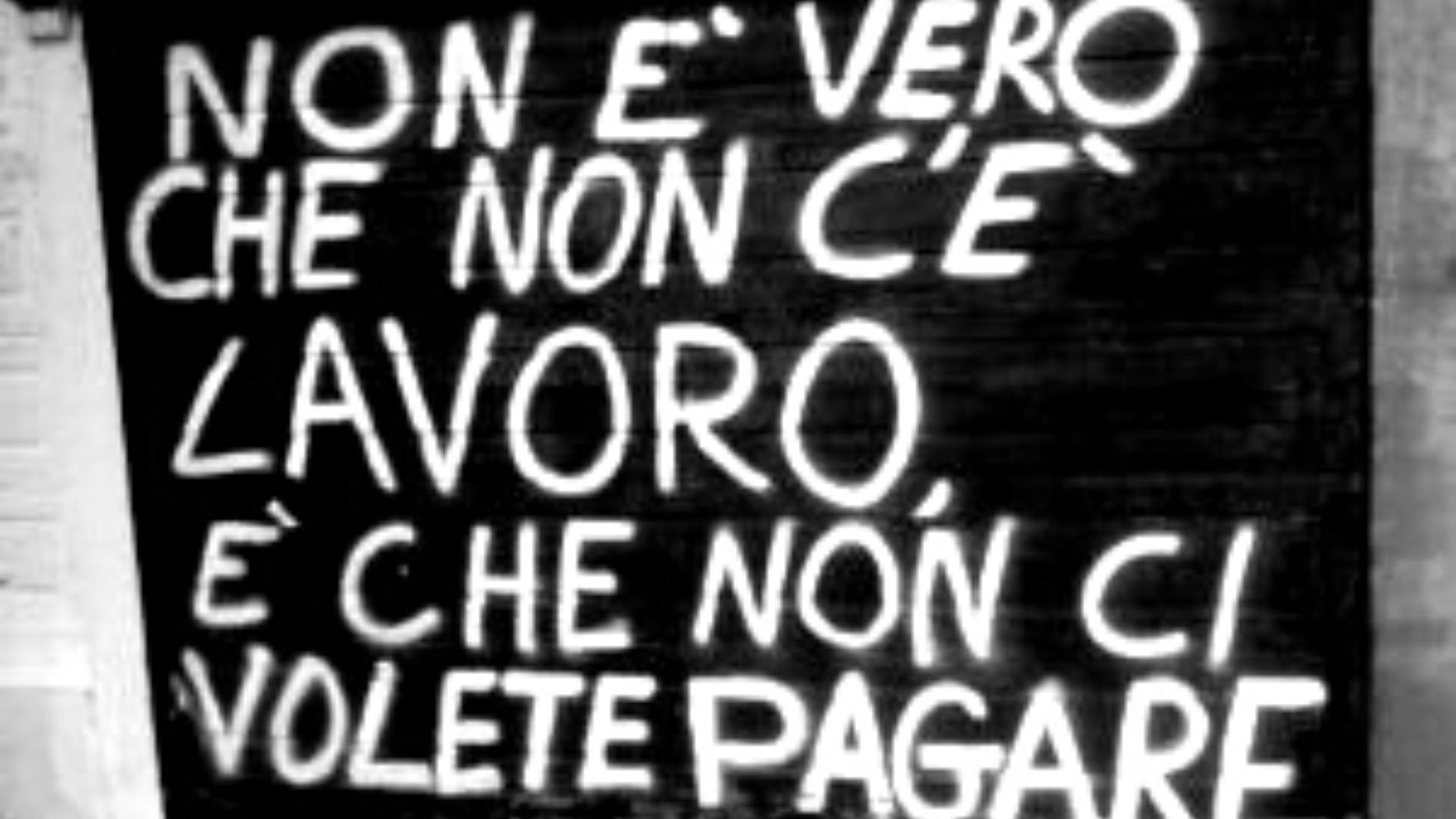

Ed è in tale scenario che la “pacchia” delle nuove generazioni prende vita. Un contesto in cui, dietro la facciata della formazione e dell’apprendimento, si nascondono rapporti di sfruttamento e precarietà economica. Ma la realtà è un’altra ed è evidente come tali costruzioni retoriche agiscano in maniera alienata rispetto alla realtà di tutti i giorni.

Il datore di lavoro non è un filantropo e non ha scelto te grazie al tuo biglietto dorato per farti imparare la nobile arte della contabilità con un foglio excel scritto male. Se cerca persone è perché anche l’azienda ha bisogno di manodopera. Non ti sta facendo un favore disinteressato. E ci sarebbe da chiedersi, quindi, perché i bisogni dell’azienda vadano soddisfatti gratis.

Tuttavia, le distinzioni fino ad ora menzionate non bastano. Affinché esse possano consolidarsi occorre che vi sia un ulteriore elemento: la competizione.

Per chi lavora, l’esperienza della gavetta deve essere concepita come un’esperienza da difendere. Perché anche lo sfruttamento, in tale cornice, deve essere concepito come qualcosa da tutelare. La gavetta non otterrebbe autorevolezza se agisse in un clima pacifico e/o collaborativo. Occorre che essa si alimenti della concorrenza tra i sottoposti che ambiscono a perseguirla e portarla a termine. Sulla sfondo di un clima conflittuale la gavetta riesce ad alimentarsi e riprodurre i propri meccanismi di conservazione.

Se la gavetta si configura in tale impostazione non è difficile intuire che l’esito che essa può produrre difficilmente avrà un finale di successo, il quale può al massimo riguardare una piccola minoranza (magari coi genitori danarosi). Al contrario, il destino più comune prevede che essa sia destinata a durare per sempre. Relegando cioè i lavoratori a una eterna gavetta: una gabbia difficile da rompere e costituita al suo interno da incertezza e instabilità economica.

Uno dei principi fondamentali dell’operaismo italiano degli anni ’60, nella sua critica del lavoro salariato, recitava “rifiuta il lavoro“.

Malgrado questo principio possa risultare per certo versi utopistico e svincolato dalle condizioni materiali della maggioranza delle persone, fornisce comunque un’indicazione utile. Perché accettare di sottostare a tali dinamiche contribuisce attivamente a peggiorare il mercato del lavoro e le condizioni salariali, oltre che normalizzare e legittimare pratiche di questo genere. È questo principio che, dinanzi ad una narrazione che si orienta verso la promozione dello sfruttamento e della legittimazione di sempre nuove forme di rapporti lavorativi paraschiavistici, dovrebbe essere recuperato.

Rifiutare il lavoro per rivendicare una centralità nei processi di produzione e nei miglioramenti salariali. Rifiutarlo perché, se non si trovano stagionali disposti a lavorare, la causa è da ricercare nelle condizioni indegne che vengono loro proposte.

Questo basta per decostruire la retorica imperante sulla gavetta. È necessario prendere consapevolezza, ogni volta che si accetta uno stage non retribuito o un lavoro sottopagato, che il tempo di ognuno e ognuna di noi ha valore. Che una simile narrazione è funzionale unicamente alla legittimazione di forme lavorative che puntano a flessibilizzare e impoverire ancora di più il mercato del lavoro.