In un’epoca che ama raccontarsi come libera da qualsiasi tabù da una parte e che racconta in modo identitario altri tabù, come una forma di resistenza alla globalizzazione dei comportamenti, cosa possiamo davvero ritenere ancora un tabù? Da questa domanda siamo partiti e, come sempre, ci siamo aperti alle suggestioni che dentro e fuori Q Code si sono attivate su questa domanda.

In questo numero troverete dei tabù che fuori dall’Italia non sono più tali, come l’ergastolo, o altri che si ritengono superati, ma che resistono in altre – e non meno invasive – forme, come il colonialismo italiano nei libri di testo. E ancora il suicidio, lo stigma sociale della malattia mentale, la morte, la balbuzie, le mestruazioni, i soldi, l’ecoansia, il piacere sessuale femminile, passando per i diritti dei lavoratori nelle organizzazioni internazionali che dovrebbero essere il simbolo di quei diritti, finendo a ragionare sul tabù dell’uso della violenza nel confronto/conflitto politico. Abbiamo provato anche a raccontare quei tabù che, sfidati, contribuiscono a scatenare processi culturali, come nel caso della pubblicità, o quelli che siamo portati a desiderare ancora, come restituire una sua ‘sacralità’ alla montagna per proteggerla dalla turistificazione. E molti altri temi, e tabù, ancora.

In fondo, come in ogni viaggio con la nostra rivista, non abbiamo riposte da dare, ma nuove domande da porre e temi sui quali contribuire – con fatti, dati e visioni – a generare dibattito.

Ne è emerso un mosaico complesso, liquido, in movimento. Temi che sono tabù in un’epoca, si normalizzano in un’altra; argomenti che sembravano ormai sdoganati, tornano a essere rigettati nella percezione dell’opinione pubblica. In fondo le società sono i prodotti anche dei loro tabù, superati o nuovi. Ma perché siano nel mezzo di un’azione, devono significare qualcosa nel loro tempo, anche per essere messi in discussione o per essere superati. Un tabù si nutre del suo contesto.

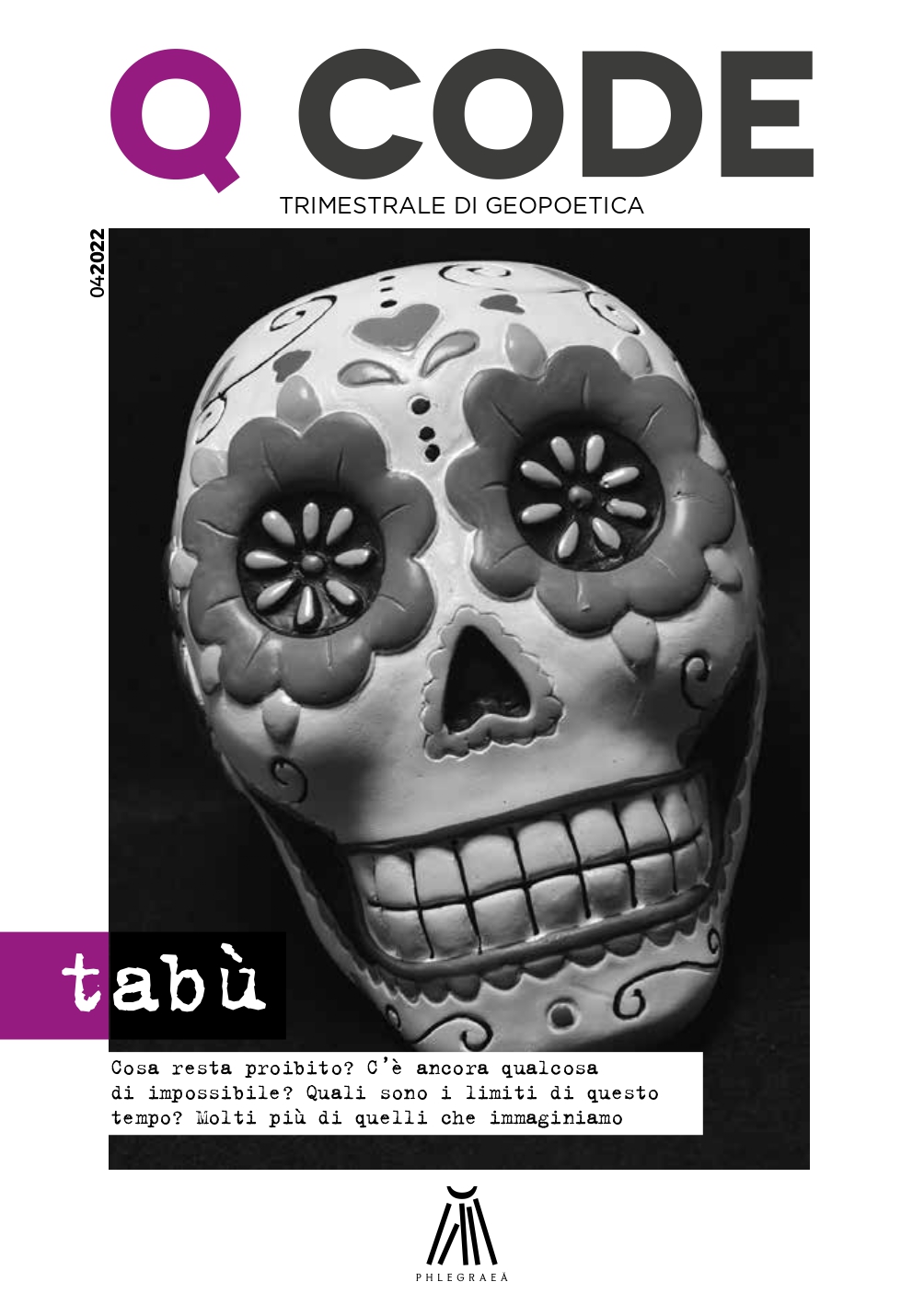

Cosa è tabù, oggi? Amiamo le parole, esploderne il significato. Ecco, tabù nella lingua italiana arriva dal francese, che a sua volta lo ha mutuato dalla cultura polinesiana, nella quale la parola tapu significava ‘proibito’. Il tema del proibito ha avvinto figure epocali della cultura, da Platone a Hegel, da Dostoevskij a Sartre, da Freud a Lacan, da Marx a Calvino, da Molière a Beckett. E ha nutrito mito e letteratura: Ulisse, Antigone, Edipo, Medea, Amleto, Isacco, Don Giovanni, Caino.

Il nostro tempo sembra aver dissolto ogni confine, compresi quelli stabiliti dai tabù, come se non esistesse più un limite che non sia possibile valicare. Ma non è così e, forse, non lo sarà mai.

Alla fine di questo viaggio, che ha coinvolto temi e autrici e autori differenti, siamo ancora convinti che l’unico tabù, per noi, è quello del silenzio. Non esistono domande, e temi, che vanno evitati. Buona lettura.